Explosion ermöglicht Blick auf innere Schalenstruktur eines Stern

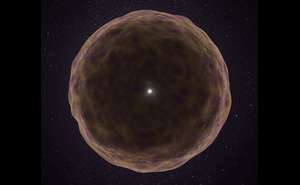

Am 7. September 2021 registrierte ein automatisches Teleskop der Sternwarte Mount Palomar im Sternbild Walfisch eine Supernova, die sich als ungewöhnlich erweisen sollte. Denn der Stern, der 1,8 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt explodiert war, hatte zuvor einen großen Teil seiner Hülle verloren. Wie ein internationales Forschungsteam jetzt im Fachblatt „Nature“ berichtet, zeigen Beobachtungen mit dem Keck-Teleskop auf Hawaii eine massereiche Schale aus Silizium und Schwefel um die Supernova herum. Damit sei erstmal ein Blick in die innere Schalenstruktur eines alten Stern gelungen, so die Wissenschaftler.

Sterne erzeugen ihre Strahlung durch Kernfusion: Aus Wasserstoff entsteht Helium, daraus immer schwerere Elemente wie Sauerstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Silizium und Eisen. Diese nacheinander ablaufenden Fusionsprozesse erzeugen eine Abfolge von Schalen aus den unterschiedlichen Elementen im Inneren eines Stern. Schwerere Elemente als Eisen entstehen in Sternen nicht, denn solche Fusionsprozesse würden keine Energie mehr erzeugen, sondern im Gegenteil Energie verbrauchen.

Deshalb bildet sich im Zentrum massereicher Sterne ein wachsende Kern aus Eisen. Irgendwann ist die Masse dieses Eisenkerns so groß, dass er unter seinem eigenen Gewicht kollabiert – ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch entsteht, während die äußeren Schalen des Sterns explosionsartig ins All abgestoßen werden. Doch die heftige Explosion einer solchen Supernova führt zumeist zur schlagartigen Durchmischung der zuvor getrennten Schalen – die deshalb für die Astronomen nicht mehr zu erkennen sind.

Eine Ausnahme bilden so genannte „stripped supernovae“, Sterne, die vor ihrer Explosion einen Teil ihrer Hüllen verloren haben. Hier können die Astronomen einen Blick auf die Heliumschale werfen, in seltenen Fällen sogar auf die darunter liegende Schale aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Wie die Beobachtungen von Steve Schulze von der Northwestern University in den USA und seinen Kollegen zeigen, ist die Supernova 2021yfj vom 7. September 2021 aber sogar eine noch größere Ausnahme: Sie erlaubt erstmals einen Blick auf eine noch tiefer gelegene Schale.

„Unsere Beobachtungen zeigen eine dicke, massereiche Schale, die reich an Silizium und Schwefel ist“, berichtet das Team. „Diese Schale muss von dem Stern kurz vor der Explosion ausgestoßen worden sein.“ Damit konnten die Astronomen erstmals durch direkte Beobachtungen nachweisen, dass sich die theoretisch vorhergesagte Schalenstruktur im Inneren eines Sterns tatsächlich unterhalb der Sauerstoff-Schale fortsetzt.

Die Beobachtungen werfen aber auch Probleme auf. Denn die theoretischen Modelle der Sternentwicklung vermögen nicht zu erklären, warum und wie ein Stern kurz vor der Explosion seine Silizium-Schwefel-Schale abstößt. Schulze und seine Kollegen schlagen zwei mögliche Mechanismen vor. So könnten starke Pulsationen des Sterns den Ausstoß verursacht haben. Oder der Stern bildete mit einem weiteren Stern ein Doppelsystem – und dessen Anziehungskraft hat die äußere Schale ins All gerissen. Welches Szenario korrekt ist, könnte nur die Beobachtung vieler weiterer solcher „hüllenlosen“ Supernovae zeigen.

Doch das ist schwierig, denn eine Supernova 2021yfj ein extrem seltenes Himmelsereignis. Zwar rechnen Astronomen damit, mit dem neuen Spezialteleskop „Vera Rubin“ Hunderttausende von explodierenden Sternen pro Jahr aufzuspüren. Und darunter könnten nach Schätzungen des Teams gut hundert Supernovae ähnlich 2021yfj sein. Doch um diese zu identifizieren, müssen Astronomen kurz nach der Explosion Spektren aller Objekte aufnehmen. Und das übersteigt die derzeitigen Kapazitäten der großen Sternwarten. So dürften die meisten dieser interessanten Supernovae den Astronomen leider auch weiterhin entgehen.

Bildquelle: Keck Observatory/Adam Makarenko