Forscher weisen komplexe organische Moleküle in der Eisfontäne des Saturnmonds Enceladus nach

Viele Monde der Planeten Jupiter und Saturn zeigen Anzeichen für ausgedehnte Wasser-Ozeane unter ihren kilometerdicken Eispanzern. Unter ihnen spielt der 500 Kilometer große Saturnmond Enceladus eine besondere Rolle, denn er speit Wasserdampf und Eis aus seinem Inneren ins All – und eröffnet den Astrobiologen so Möglichkeiten zur Untersuchung des verborgenen Ozeans. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam Archiv-Daten der Raumsonde Cassini aus dem Jahr 2008 mit verbesserten Methoden neu ausgewertet und ist dabei auf Fragmente komplexer organischer Moleküle gestoßen, die möglicherweise hunderte von Atomen enthalten. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass Enceladus lebensfreundlich ist, so die Wissenschaftler im Fachblatt „Nature Astronomy“.

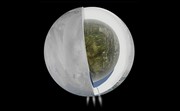

Cassini hat den Planeten Saturn von 2004 bis 2017 umkreist und sich dabei auch vielen seiner Monde genähert. Wie die Daten der Sonde zeigen, besitzt Enceladus einen globalen, mehrere Kilometer tiefen Ozean aus Wasser. Unter diesem Ozean liegt ein Kern aus Gestein. Die starken Gezeitenkräfte des großen Planeten Saturn kneten den Mond durch und sorgen so für eine stetige innere Wärmezufuhr, die den Ozean flüssig hält.

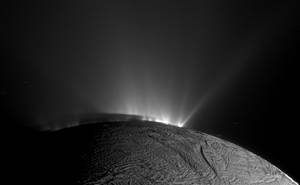

Noch spektakulärer war die Entdeckung der Fontänen aus Wasserdampf und Eispartikeln, die am Südpol des Saturnmonds mehrere tausend Kilometer weit ins All hinausschießen. Ursprung dieser Aktivität sind vier 130 Kilometer lange und zwei Kilometer breite Einschnitte im Eispanzer des Himmelskörpers, die so genannten „Tigerstreifen“. Das ausgestoßene Material sammelt sich außerhalb der bekannten Saturnringe in einem weiteren breiten, aber kaum sichtbaren Ring.

Diesen „E-Ring“ hat Cassini mehrmals durchflogen und dabei auch Eispartikel aufgefangen und analysiert. Dabei konnten die Forscher einfache organische Stoffe nachweisen, fanden aber auch Hinweise auf komplexere Moleküle. Als „organisch“ bezeichnen Wissenschaftler Moleküle auf der Basis von Kohlenstoff, wie sie für alle irdischen Lebensprozesse wichtig sind. Da die meisten Eispartikel sich seit vielen hundert Jahren im E-Ring befinden, blieb der Ursprung der organischen Stoffe bislang allerdings unsicher – sie könnten sich auch durch kosmische Strahlung erst im Weltall gebildet haben.

Deshalb haben Nozair Khawaja von der Universität Stuttgart und seine Kollegen jetzt noch einmal Daten aus dem Archiv der Cassini-Mission untersucht. Denn die Sonde ist nicht nur mehrfach durch den E-Ring geflogen, sondern einige Male auch direkt durch die Fontänen von Enceladus. Und das dort aufgefangene Material stammt im Gegensatz zu den Partikeln im E-Ring frisch aus dem Ozean des Saturnmonds.

Khawaja und seine Kollegen haben die Daten des Durchflugs vom 12. März 2008, der genau durch die dichteste Region der Fontänen führte, mit einer verbesserten Kalibrierung analysiert und mit Vergleichsdaten aus Labor-Experimenten unter physikalischen Bedingungen verglichen, wie sie auf Enceladus herrschen. So konnten die Forscher eine Vielzahl neuer organischer Molekül-Fragmente identifizieren.

In mühevoller Kleinarbeit gelang es dem Team dann, Rückschlüsse auf die Ursprungsmoleküle dieser Fragmente zu ziehen: Es handelt sich demnach um Ketten und Ringe aus Hunderten von Atomen. Diese großen, komplexen Moleküle sind also nicht im All entstanden, sondern bereits im Ozean von Enceladus. Es gibt demnach, so folgern die Wissenschaftler, komplexe chemische Reaktionen in dem Ozean die zu biologisch relevanten Molekülen führen können. ´

Ein tatsächlicher Nachweis von Leben sei das allerdings noch nicht, warnen die Forscher. Es zeige aber, dass alle notwendigen Bedingungen für die Entstehung von Leben vorhanden sind: flüssiges Wasser, Zufuhr von Energie durch Gezeitenkräfte und Moleküle, wie sie für die irdische Biologie essentiell sind. Die Forscher hoffen daher in nicht allzu ferner Zukunft auf weitere Untersuchungen vor Ort, wie sie etwa im Rahmen des Programms „Voyager 2050“ der europäischen Raumfahrtagentur Esa geplant sind.

Und natürlich hoffen die Astrobiologen, dann zumindest einfache Lebensformen wie etwa Bakterien aufzuspüren. „Aber auch, wenn auf Enceladus kein Leben gefunden wird, wäre das eine gewaltige Entdeckung“, erklärt Khawaja. „Denn das würde die ernste Frage aufwerfen, warum es dort kein Leben gibt, wenn doch die richtigen Bedingungen dafür herrschen.“

Bildquelle: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute